القسم السياسي

من عاشوراء إلى زيارة الأربعين: كيف يكتمل البنيان الحسيني كمحور مقاومة؟

مجاهد الصريمي، صنعاء :

مجاهد الصريمي، صنعاء :

بالحق انتصرنا على كل قوى الشر والفساد والعمالة، وأنظمة وممالك الارتهان والتبعية. وبالحق أزلنا كل الحجب والغشاوات والحواجز والعقبات والمعوقات التي حالت دون معرفة العقل العربي والمسلم لطبيعة مشروعنا، ونبل غاياتنا، وسمو وعظمة أهدافنا، والهم الذي نحمله، والقضايا التي نتبناها ونستميت في الدفاع عنها. وبالحق نقف اليوم في وجه الصهيونية الاستكبارية العالمية، والله معنا ناصراً ومسدداً وممداً وراعياً وحافظاً ومثبتاً ومعيناً.

وهكذا نمضي ويد الله فوق أيدينا، لنبين للناس أن كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» في قاموسنا، ليست خاضعة للفكر المعياري، بل هي حقيقةٌ نوقن بها، وفكر نعيشه ونتمثله في أقوالنا وأفعالنا، وبُعدٌ نبني على أساسه رؤانا للكون والحياة والإنسان، ونتخذ بموجب التزامنا به مواقفنا في جميع الأحوال ومختلف الظروف، ونحدد بموجبه كيف نعمل، وماذا نعمل، وأين نتحرك، ولماذا، ومتى نسالم أو نحارب، ومَن هو العدو أو الصديق، ولماذا نحن موجودون…

كل هذا وأكثر هو سر قوتنا، والأصل الذي ببركته تحققت الانتصارات، وحصلت التحولات الكبرى والنقلات النوعية، إلى أن أصبحنا نداً للشيطان الأكبر وقبيله وحزبه، وصرنا جديرين بشرف منازلته، وإلحاق الهزيمة والعار والخزي به، ليستفيق بعدها العالم على حقيقة ما يعنيه قول: الله أكبر، ويدرك المسلمون كم كانوا بعيدين كل البعد عن جوهر الإسلام لله، ومقتضى الإيمان به سبحانه، إذ عبدوا من دونه أمريكا لقرون من الزمن، وأسلموا لها القلب والعقل واليد واللسان والعرض والأرض والبشر والحجر والشجر، واعتبروها المحيي والمميت والرزاق والمبدئ والمعيد والأول والآخر ومَن بيده كل شيء، وهي على كل شيءٍ قدير!

نعم، فكل شيء هنا وعلى امتداد محور الجهاد يوحي بأننا دخلنا بعد معركة «طوفان الأقصى» مرحلة وحقبة زمنية جديدة، هي مرحلة ظهور الإسلام الإلهي على الإسلام الأمريكي: إسلام الصهاينة الأعراب، إسلام المصلحة والتدين الزائف، إسلام السوق والمظاهر الشكلية، إسلام العبودية لغير الله، إسلام السكون والعزلة والانغلاق وإلغاء العقل، إسلام العاطفة والخرافة وشيطنة الحق وأهله.

ومن وحي عاشوراء وزيارة الأربعين نستطيع الحصول على كل العوامل التي بموجبها سيصبح كل فرد في محور المقاومة صورة معبرة عن الإنسان الكامل، وشاهد حي يجسد معنى الإنسان الأعلى، كيف ذلك؟ الجواب:

تظل الحركة الجوهرية حقيقة في الوجود، بها كان الوجود نفسه خيرًا محضًا، وكلّما تدانى الوجود وتكدّر، انعكس ذلك على مراتب الحركة، فهي في الإسراع والبطؤ بحسب مراتب الوجود، إنّ الحركة تجلّي للخير الوجودي، وإذا تحرّك الجوهر ظهرت منازل الوجود وحقائق المعرفة.

لا يزال العالم العربي غير قادر على الأُنس بالحركة، لا زال يرى السعادة في الثبات، لا زال ينظر إلى الاستقرار كثبات، وهو وَهْمٌ حتى في منظور توازن القوى ميكانيكيًّا، فكم من نشاط تفرزه القوى لتحقيق التوازن، الاستقرار حركة، في السياسة والاجتماع والقيم. هذا الكائن في خبرة الوجود كمن يمشي فوق حبل يتطلب مهارة فائقة في التوازن، في عدم الوقوف، في العبور، ممشى الوجود من الخطورة بحيث من “تثابت” سقط.

وعليه قالوا: يولد معنى الإنسان بوصفه كائنًا شهيدًا بالقوّة مهما تخالفت تجاربه بالفعل، الإنسان وحده من يملك أن يُشهد الوجود على أنّ مبدأ ما متعاليًا هو غاية بها تتقوّم كينونته، تماهي مع المبدأ، واندماج مع القيم تتقوم به ماهيته المكتسبة. إذا كانت الشهادة بها يتعرّف الإنسان من حيث هو كائن شهيد بالقوّة، فكيف حين تتحقق الشهادة بالفعل؟

سيكون إذّاك قد بلغ كمال الإنسانية. وحيث إنّ الإنسان شهيد بالقوّة، أي أنّ الشهادة هي شهادة كماله، فإنّ الإنسان بات بهذا التعريف كائنًا تاريخيًّا، أي لشهادته تاريخ، ولتاريخه شهادة، وهو وحده يملك أن يُكسب الوجود من حوله معنًى تاريخيًّا، ذلك لأنّه خُلق للكمال. ولئن كانت الحركة في غيره من الأنواع الدنيا قد يتحقّق فيها التّرقّي بانقلاب الماهيات، فإنّ الحركة في ذاته يتحقّق فيها الترقّي بالكمال حيث التميّز لا يلغي الاشتراك والماهية المنحفظة، مما يعني أنّه كائن مخلوق للكمالات.

إن كان الإنسان الأعلى في منظور نيتشه هو عنوان كمالات كائن ليس له خيار سوى الترقّي أو الضّحالة، فإنّ الشهادة هي عنوان الإنسان الأعلى الذي يقابله عنوان الإنسان الأخير، ذلك الإنسان الذي لا أفق له ولا كمال، وكأنّ همّه علفه، بلا قيم ولا غاية، حتى أنّه فاقد للإحساس بالوجود. إنّ الشهادة ترقّي في الوجود وليست خاتمة للوجود، لهذا كان الشهيد حيًّا ما بقي الليل والنّهار، وعنوان خلود ما طلعت الشمس وهبّ النسيم.

إنّ حاجة التّاريخ للشهادة والشهيد لا محيد عنها، يعني أنّنا وبالمنظور الهيغلي للتاريخ كصراع ومقاومة وجدل مفتوح بين السادة والعبيد، وبما أنّ الشهادة هي عنوان التّحرّر فإنّ الشهيد يمنح التّاريخ الهيغلي معنى نقيضًا يجعل حالة الاعتراف في هذا الصراع الأبدي بين السادة والعبيد لا تقف عند القدرة على المخاطرة وحتمية الإذعان، بل تمنح التّاريخ عنوان المقاومة والصمود والكفاح، وهو طريق ثالث، لكسر الثنائية الجدلية، حيث الشهيد وحده يربك جدل التّاريخ الهيغلي ومكره، لأنّه يملك تقويض مفهوم المخاطرة عند المستكبرين ويُنشئ معنًى للحياة في مشهدية لا تتحدّد بمصير الجسد. إنّ الشهادة مقوّم للأنسنة، وعلامة على التّحرّر.

ويبقى الحسين

حاول المتشبعون بعفن الجهل الطائفي، الخارجون من مسابك التكفير والقتل وإستباحة كل الحرمات لكل مَن لا يتبع جماعتهم، ويلتزم فكرهم، ويتمثل مذهبهم؛ الطعن بكل مَن يقول: إن المعركة بين الحسين ويزيد ليست حدث عابر، مضى وانقضى في سنة ٦١ للهجرة، في العاشر من محرم، بل هي معركة ممتدة إلى الحاضر، وستبقى في المستقبل، باعتبار أن الزمان كله قائم على الصراع بين الحق (الحسين) والباطل (يزيد).

لقد أعمتهم الطائفية المقيتة عن الأدراك لحقيقة مفادها: أن هذا الزمان، هو حسيني بامتياز؛ فلقد شاءت حكمة الله تعالى أن يصبح الزمان في خدمة القضية الحسينية، وأن تكون إمكانات العصر خير خادم لهذا الحدث. فإذا كان الحسين هو ملهم العبرة بكسر العين، ومسيل العبرة، بفتح العين،، فإن العصر شاهد على أن المشهد الحسيني وحده الذي مثل خروج العدل كله ضد الظلم كله.

وهو المشهد الوحيد في عالمنا الذي أسال كل هذا القدر من العبرات. فالأمة التي عاشت قرونا لا تكاد تدرك من هذا الحدث إلا كما تسمع عن كل حادثة بعيدة لا تتصل بماضيها ولا بحاضرها ومستقبلها، أكدت على أنها أمة عاشت على جهل بتاريخها فضلا عن كونها لم تنجز فلسفة للتاريخ من خلال ما امتلكته من مقومات رسالية ورغم أنها تسلطت على الزمان حضاريا لقرون من الزمان. فالتاريخ لا يزال لديها حكيا وإخبارا، لا عبرة وفلسفة. لذلك نجد ما قاله أحدهم بهذا الخصوص صائباً، أذ يقول: نحن أمة تاريخية لكنها خارج منطق التاريخ. هي أمة مارست الكتابة التاريخية، لكنها جهلت تاريخها.

تلك هي مفارقة أمة أحصت المبتدأ والخبر، لكنها لم تدرك المبتدأ ولا أدركت الخبر. فلا غرابة أن تجد من الأمة من يحفظ غرائب القصص ويستحضر بتأمل ومنتهى الشوق والشغف ما فاض به ألف ليلة وليلة أو عقد بن عبد ربه أو حيوان الجاحظ من قصص الخيال ويتدبر في يقظات وهجعات مجنون ليلى، في نسج الكتب المؤرخة للأدب، ولا يقف متأملا ولا مندهشا من مذبحة كربلاء. .

ومنهم من أعماه التعصب فكتب عن الطاغية الحجاج والشهيد الذبيح ابن جبير ولم يكتب عن أبي عبد الله الحسين شيئا، بل غاضه أن هول من أمر استشهاد الحسين، مع أن الشيعة لم تفعل بذكر الحسين أبعد مما ذكره هذا الشيخ القرضاوي في مسرحية الطاغية التي روى فيها حدث مقتل المحدث سعيد بن جبير على يد الحجاج بن يوسف الثقفي.

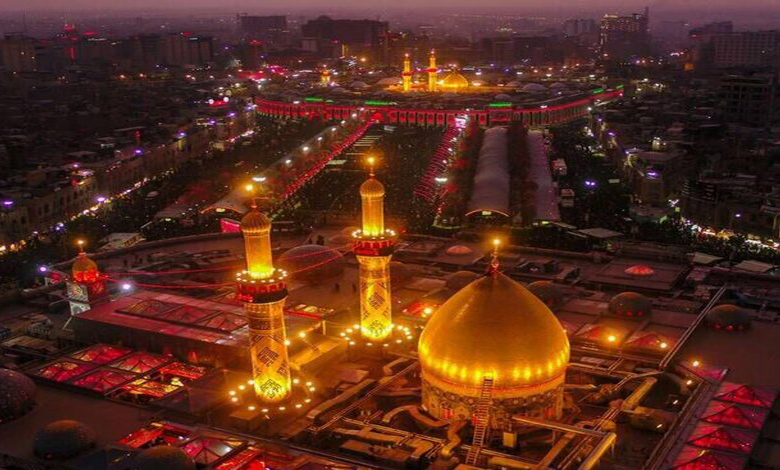

إن شأن الحوادث التاريخية أن تكون موجودة وواضحة، لكنها قل ما يلتفت إليها. وكثيرا ما تصبح ضحية غفلة البشر وآفة نسيانهم. لكن الآية هي ما يظهر عند كل لحظة تاريخية حرجة، وعند كل بلاء محدق وعند كل انسداد عظيم. إن عاشوراء التي كان بنوا أمية وبنوا العباس ومن سلك مسلكهم يمنعون من سماع ذكراها عند العاشر من كل محرم، هي اليوم حدث وطقس يسمع في كل الدنيا ويدخل كل بيت في الشرق وفي الغرب.

فالحسين لم يعد ذلك المظلوم الذي حاول عمر بن سعد وعبيد الله بن زياد ويزيد بن معاوية أن يوقفوه ويقتلوه بالعراء ويعملوا فيه وعائلته وأصحابه السيف حتى لا يسمع بهم أحد، فتضيع قضيتهم في صمت الصحراء، ويطوي سجله التضليل والنسيان. بل هو اليوم الحسين الذي يعرفه كل بيت في الدنيا و الذي تتذكره القارات الخمس، حتى من لا يهمه أمر الحسين يسمع ويرى ويعرف أن ثمة حدث ما وقع في كربلاء وأن حفيدا للنبي تعرض للظلم وعمل في ما تبقى من نسله السيف، وأن ثمة قضية إنسانية حملها الحسين وهي التي يعبر عنها محبوه وأنصاره في كل جيل بصور وكيفيات مختلفة، كل يعبر بطريقته، فالمضمون الواحد قابل لأن يقرأ بطرق مختلفة. تعددت الوسائل والطرق والكيفيات لكن القضية واحدة. فلا نقرأ المعنى في مظاهر الطقس بل علينا أن نقرأها في طياته.

من هنا أردنا أن نتوقف عند عبارة لابن خلدون قالها في مقدمته، وأحسبه قرأها في إطار رؤيته الضيقة للعصبية والغلب دون أن يفسح الظاهرة التاريخية والعمرانية لأكثر من مقاربة. ليس ثمة معراة في فلسفة التاريخ الخلدونية فقط، بل ثمة معراة في السوسيولوجيا الخلدونية أيضا لا يحجبها ذلك التألق في فلسفة العمران كما برع فيها هذا الأخير، وليته حررها من تأثير التزامه الكلامي والمذهبي والفقهي الخاص، إذن لأتى بما هو أدق وأوفى.

لذا يتحدث عن غلط الإمام الحسين في ثورته على يزيد، بوصفها مغامرة، نظرا للفرق الهائل بين ما يملكه الإمام الحسين من عصبية الهواشم التي كانت في طريق الانقراض والضعف كما حكى ابن خلدون، وبين عصبية يزيد الأموية التي كانت في أوجها. كان الحق مع الحسين لكن العصبية كانت مع يزيد. إن تغليط الحسين ليس ذو مدلول عقائدي صريح هنا، بل تغليط في تقدير العصبية. وإذا أدركنا أن الغلط في تقدير العصبية في المنظور التداولي البراغماتي لفيلسوف العمران هو أخطر وأكبر من الغلط السلوكي والأخلاقي والعقائدي من حيث تأثيره على العمران، ندرك أن ابن خلدون أراد أن يخرج الموقف الحسيني من الوعي التاريخي ويجعله خارج منطق العمران.

فلسفة التاريخ من منظور حسيني

لقد تغلبالحسين على التاريخ والعصبية وعلى العمران الفاسد كله، ليخلد ويصبح هو مصدر سلطة وغلب عبر التاريخ الإسلامي. إن الحدث الحسيني اليوم فضلا عن أنه أصبح عنوانا لآية، فهو الحدث الذي كذب فلسفة العمران الخلدونية وجعلها قاصرة ومحصورة وغير قادرة على استشراف الزمان. فمن رآه ابن خلدون منزوع العصبية أصبح مالكا لعصبية الإنسانية كلها، لأنه أصبح عنوان كل القيم الإنسانية النبيلة التي قامت عليها حضارة الإنسان في أكبر ثورة تحررية في العالم الحديث. ومن خطأه ابن خلدون على الخروج ثبت أنه سعى للانتصار على الطغيان الرمزي لا على يزيد وعصابته فحسب، بل على كل طغيان قريب أو بعيد.

فأين هو ابن خلدون؟ لنقول له: لقد تسلط يزيد على أمة محصورة في الزمان والمكان بينما سلطان الحسين الرمزي تعدى الزمان والمكان فصار حدثا كونيا. إن الحسين فجر ثورة أكبر من أن تستوعبها فلسفة العمران الخلدونية. والدليل على ذلك أن تاريخك أصبح تقليديا بينما ثورة الحسين أصبحت راهنية وحيوية، بل غدت عنوان فلسفة وثقافة للمستقبل تجاوزت زمانها وتجاوزت مكانها، لذا هي حدث حضاري بامتياز.

ثورة الإمام الحسين (ع) هي التي منحت الشهادة هويتها القدسية المتعالية، والدور التاريخي الذي لعبه بطلها الإمام الحسين، الذي استطاع بشهادته المتميزة أن يكسب الشهادة عمقاً إضافياً، فمعه لم تعد الشهادة تصوراً مجرداً، أو إطاراً مثالياً لفكرة ودور، وإنما تحولت إلى واقع حي، واقع مقدس ومتعال.

ولأن الإمام في التصور الإسلامي الأصيل يشكل المثال البشري الأعلى الذي يجب التماهي معه، فإن الإمام الحسين تحول إلى نموذج للتماهي في طريقة الحياة والموت معاً.

كما أن التركيز التاريخي المتواصل عبر سلسلة الأئمة على عمق الحضور العاشورائي في الحياة زماناً ومكاناً، حيث إنه – حسب تعبير الإمام الصادق أعطى التماهي اليومي مع الحسين، حياة وموتاً، إمكاناً ممتداً على طول الزمان، واتساع المكان.

وبما أن الحسين اختصر أهداف عاشوراء الخالدة بعنوانين مركزيين هما: العمل بسيرة جده وأبيه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان سلاحه المركزي لتحقيق تلك الأهداف هو الموت: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتا، فإنه وإن كان المصداق العاشورائي يتنوع بحسب طبيعة الزمان والمكان، إلا أن الموت كسبيل إلى إنجاز الأهداف سيبقى الفعل النوعي لهذا الحضور.

وأهم ما في واقعة عاشوراء، وزيارة الأربعين، وحضور الإمام الحسين فيهما، كقضية ومنهاج، أنهما يشتملان على كل ما من شأنه تعليم كل حسيني فلسفةً خاصة للتاريخ، هي فلسفة الأديان والرسالات السماوية، والأنبياء والرسل. هذه الفلسفة التي تبدو أنها تقيم تاريخ الأمة الإسلامية على أساس من التضاد والاختلاف بين عدة أقطاب مختلفة: المعروف والمنكر، الاستكبار والاستضعاف، الله والطاغوت، الشرك والوحدانية، الجور والقسط.

والزمان ، وفق فلسفة التاريخ هذه يبدأ بالحرب، وينتهي بالحرب، من قابيل حتى آخر الزمن.

من هنا ، فإن التاريخ وفق هذه الأيديولوجيا ، تاريخ الثأر لهابيل وكل عهد من عهود التاريخ ، إنما هو مسرح هذه المعركة الدائمة : كل يوم عاشوراء ، وكل أرض كربلاء » ، وعليه ففي أي عصر وأي جيل ، وفي أية نقطة على سطح الأرض يتواجد فيها الإنسان ، فإن « سبيل الله » و « سبيل الطاغوت » ، لا ينفكان يختلفان يتقابلان ويصطرعان ، داعيين الناس لنصرتهما ، متمثلين بوجه حسيني ووجه يزيدي .

فماذا تعني هذه الفلسفة في التمثل الجهادي ؟ إنها تعني – وفق هذه الفلسفة – الإيديولوجية – أمراً واحداً أنه لا بد لأي فرد أو جماعة ، في أي عصر ومصر كان من أن تجد نفسها مترددة ما بين تيارين أو قضيتين ، أو أن تختار بينهما : فهناك تيار الحسين ، وما يجسده من قيم ومبادئ » ، وهناك تيار يزيد وما يجسده من « انحرافات وضلالات بكلمة أخرى ، إن أي فرد أو جماعة سيمسكان بهويتهما الخاصة في قلب هذا الاختلاف التاريخي بطابعه الصراعي، ولا معنى لأي منهما خارجه.

وهكذا تدخل موازين الاختيار في صلب اللاشعور واللاوعي لدى كل حر حسيني، أي أن حدية المواجهة ومستلزماتها العقيدية والدينية المرفودة بالمواقف الفقهية، تجعل الإحساس بالظلم والمظلومين مرهفاً، وتجعل الامتثال لجانب الحق وقيم الحرية والكرامة والعزة امتثالاً يرتقي إلى درجة العبادة.